Pour lire la page et ajuster la taille de l'image à votre écran: utiliser votre molette...

Les mois précédents vous avez eus des informations sur les plantes sauvages...

(Si vous n'avez pas eus le temps de les examiner vous pouvez les retrouver aux pages des mois précédents...)

et maintenant en Septembre arrive:

* La cueillette des champignons

* les Vendanges et donc le VIN....

Je vais essayer de vous en donner quelques indications:

***A partir du sommaire de cette page ci-dessous

et en cliquant sur la souris vous pourrez atteindre directement le paragraphe concerné...

SOMMAIRE

1 LES CHAMPIGNONS

1.1 La cueillette sur les propriétés privées

1.2 La cueillette sur les terres en FERMAGE

1.3 La cueillette en forêt publique

1.4 La cueillette sur les terrains communaux

1.5 REGLEMENTATION PREFECTORALE

1.6 LIENS interressants sur les champignons

2 DEGUSTATION OENOLOGIQUE

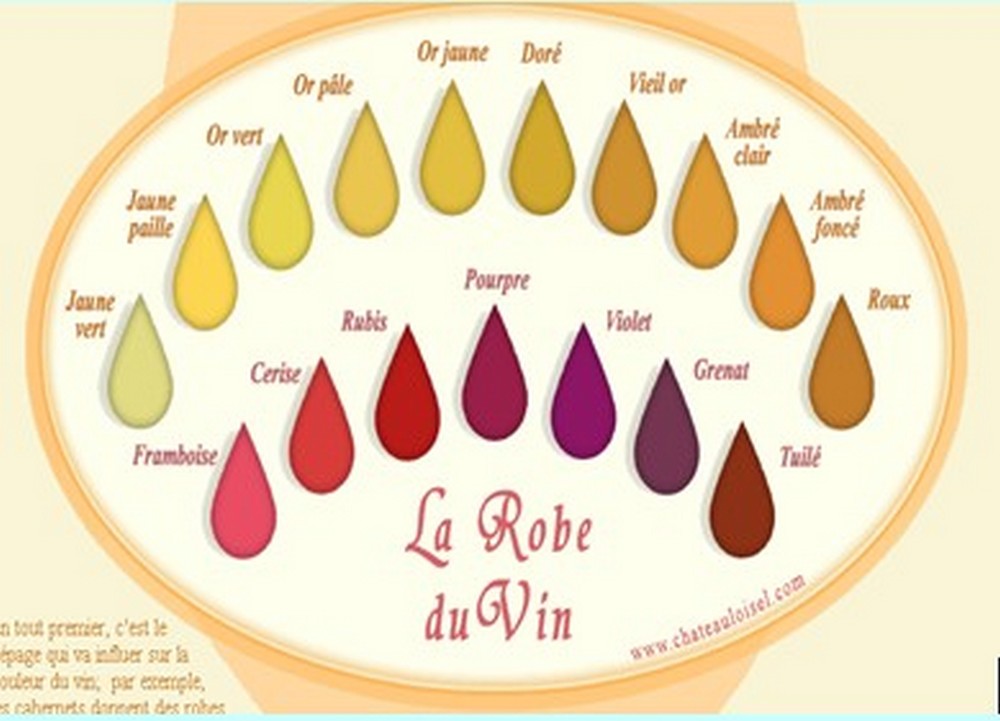

2.1 Sensations Visuelles

2.2 Différentes Robes

2.3 Sensations Olfactives

2.4 Sensations Gustatives

2.5 Etiquettes

2.6 Idées reçues sur le vin

2.7 Les Vins de Provence et les Cépages

3 La LUNE en Septembre 2013

4 Les travaux dans le Jardin en Septembre

5 Liens Internet sur la Physique de la LUNE

1 LES CHAMPIGNONS

1.1 La CUEILLETTE sur les ROPRIETES PRIVEES

Les champignons sauvages appartiennent de plein droit au propriétaire du sol.

Ils ne sont pas res nullius comme le gibier (qui n'appartient à personne).

En effet, l'article 547 du code civil est formel :

« les fruits naturels ou industriels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d'accession ».

Leur cueillette n'est, par conséquent, tolérée qu'aux conditions suivantes :

• demander l'autorisation au propriétaire ;

• respecter les lieux, les animaux et les panneaux d'interdiction ;

• ramasser avec parcimonie ;

• consulter les arrêtés préfectoraux et communaux en mairie.

La jurisprudence est constante à propos de la cueillette des champignons :

• non seulement ils appartiennent au propriétaire du sol et donc son autorisation est nécessaire ;

• mais encore le propriétaire du sol n'est pas obligé, pour conserver son droit sur les fruits naturels

ou industriels de la terre, de clôturer son immeuble ou d'en interdire l'accès par voie d'affiches ou d'autres moyens.

Autrement dit, le fait de ne pas avertir par un panneau «cueillette de champignons interdite» n'est pas une faute

et n'autorise pas les ramasseurs à pénétrer sur la propriété que ce soit un bois, un pré, un champ, etc.

Ramasser des champignons chez autrui c'est du vol (l'article 311-1 du code pénal dit bien que

« le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui »).

Depuis l'entrée en vigueur du nouveau Code forestier le 1er juillet 2012, il n’existe plus de seuil sous lequel

la récolte serait « tolérée » ; la nature des peines a été profondément remaniée, et les sanctions sont désormais

sans commune mesure avec celles qui étaient prévues auparavant.

D’après l’article R163-5 du code forestier, une récolte sans autorisation inférieure à 10 litres est passible

d’une amende maximale de 750 €. Une récolte supérieure à 10 litres, et quelque soit le volume pour les truffes,

peut être sanctionnée jusqu’à 45 000 € d’amende et 3 ans d’emprisonnement.

Cette peine peut être portée à 75 000 € d'amende et 5 ans d'emprisonnement en cas de circonstances aggravantes :

plusieurs personnes ou complices, violences sur autrui, actes de dégradation...

Bien évidemment, sous couvert de respecter les arrêtés préfectoraux, le propriétaire du sol peut cueillir chez lui

les champignons sauvages.

Cette règle est valable pour toutes les sortes de cueillettes :

petits fruits, glands, faines, bois morts, fleurs, etc.

1.2 LA CUEILLETTE SUR LES TERRES EN FERMAGE

Le propriétaire loue ses terres à un preneur qui les exploite. De ce fait, que le statut du fermage s'applique ou non,

sauf si une convention du bail prévoit le contraire, le fermier (preneur) peut parfaitement interdire au

propriétaire-bailleur à la fois l'accès libre des terres et la cueillette des champignons ou tous autres produits.

1.3 LA CUEILLETTE EN FORÊT PUBLIQUE

L’article R163-5 du code forestier précise que « dans les bois et forêts relevant du régime forestier,

sauf s'il existe une réglementation contraire, l'autorisation est présumée lorsque le volume prélevé n'excède pas

5 litres ». Cette tolérance ne s’applique pas dans le cas des truffes.

Au-delà de 5 litres, la règle est la même qu’en forêt privée, et l'enlèvement frauduleux peut donner lieu

à de lourdes peines.

1.4 LA CUEILLETTE SUR LES TERRAINS COMMUNAUX

Quant au cas particulier du ramassage des champignons sur les terrains faisant partie des biens communaux,

il y a lieu de se référer à l'article 542 du code civil qui dit que « les biens communaux sont ceux à la propriété

ou aux produits desquels, les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. » La cueillette des

champignons sur ces terrains constitue donc un droit acquis à tous les habitants de la commune.

À cet effet et en vertu de l'article 542 du code civil, le Conseil d'État, dans un arrêt n° 82234 rendu le 31 mai 1989

a estimé illégale la délibération d'un conseil municipal qui réserve le bénéfice d'une carte annuelle de ramassage

des champignons sur les biens communaux aux seuls habitants permanents de la commune.

Les habitants ayant une résidence temporaire ou secondaire dans la commune y ont également droit.

Dans les parcs nationaux ou régionaux et les zones protégées, il peut exister soit des conventions soit

des arrêtés qui réglementent la cueillette des champignons. Il faut s'y conformer.

1.5 LA RÉGLEMENTATION PRÉFECTORALE

Ce n'est pas systématique mais la cueillette des champignons peut être réglementée par arrêté préfectoral,

dans les départements où les champignons ne sont pas protégés par la loi (au titre de l'article L. 411-1 du code

de l'environnement relatif à la préservation du patrimoine biologique).

Il convient donc de se renseigner en mairie du lieu du ramassage ou en préfecture, si un tel arrêté existe.

Il peut, en effet, être arrêté, en application de l'article R. 212-8 du code de l'environnement,

une liste de champignons dont le ramassage et la cession à titre gratuit ou onéreux sont soit interdits,

soit autorisés dans certaines conditions sur tout ou partie du territoire et pour des périodes déterminées.

En pratique, l'arrêté du préfet fixe, pour une ou plusieurs espèces :

• l'étendue du territoire concerné ;

• la période d'application de la réglementation ou de l'interdiction (horaires et dates) ;

• les conditions d'exercice du ramassage ou de la récolte ou de la cession ;

• la qualité des bénéficiaires de l'autorisation ;

• la quantité maximale à ramasser (cela varie de 2 litres à 10 litres par jour et par personne selon

la région et la nature du champignon ou encore un panier par personne et par jour).

Ces arrêtés préfectoraux sont affichés dans chacune des communes concernées et publiées dans au moins deux

journaux régionaux ainsi que le Recueil des actes administratifs.

Attention à ne pas tout ramasser ni piétiner afin que les champignons se reproduisent et il faut savoir

que tout instrument autre que le couteau est interdit.

S'il existe un arrêté préfectoral, il s'applique à tout le monde y compris au propriétaire du sol.

1.5.1LES CHAMPIGNONS PROTÉGÉS PAR LA LOI

L'article L. 411-1 du code de l'environnement interdit strictement la cueillette de champignons lorsqu'un

intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient

leur conservation.

Il précise que sont interdits :

• « la destruction, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, leur utilisation,

leur mise en vente, leur vente ou leur achat. »

La liste de tels champignons est arrêtée par décret en conseil d'État, affichée dans les préfectures et les mairies.

Cette interdiction de ramasser peut (article L. 411-2 du code de l'environnement) :

• être permanente ou temporaire ;

• concerner tout ou partie d'un territoire ;

• être soumise à une autorisation de prélèvement.

1.5.2LA COMMERCIALISATION DES CHAMPIGNONS CUEILLIS

La commercialisation est interdite par la loi dans les cas suivants indiqués :

• à l'article L.411-1 du code de l'environnement qui interdit la vente, la mise en vente et même l'achat

des champignons faisant partie des espèces protégées ;

• à l'article R.212-8 du code de l'environnement qui interdit la cession à titre gratuit ou onéreux des

champignons dont la liste est arrêtée par le préfet ;

• à l'article L.163-11 du code forestier qui sanctionne tout enlèvement non autorisé de champignons

en forêt et bien entendu leur vente ;

• à l'article L. 412-1 du code de l'environnement qui oblige à obtenir une autorisation pour céder à titre

gratuit ou onéreux tous champignons indiqués dans une liste arrêtée par le ministre de l'Agriculture.

Les produits de la cueillette autorisée sont en principe destinés à la consommation personnelle,

leur commercialisation se fait sous la responsabilité du vendeur.

1.6 LIENS INTERRESSANTS sur les CHAMPIGNONS

Cliquer sur la souris pour accéder diretement à Internet...puis vous pourrez naviguer!!

-Lois sur la cueillette des champignons:

- Cueillette champignons:

- ENtention intoxications:

-Champignons en Provence:

*

*

- Les SANGUINS:

*

*

- PIED de MOUTON:

- GIROLLES:

- CEPES:

2 DÉGUSTATION ŒNOLOGIQUE

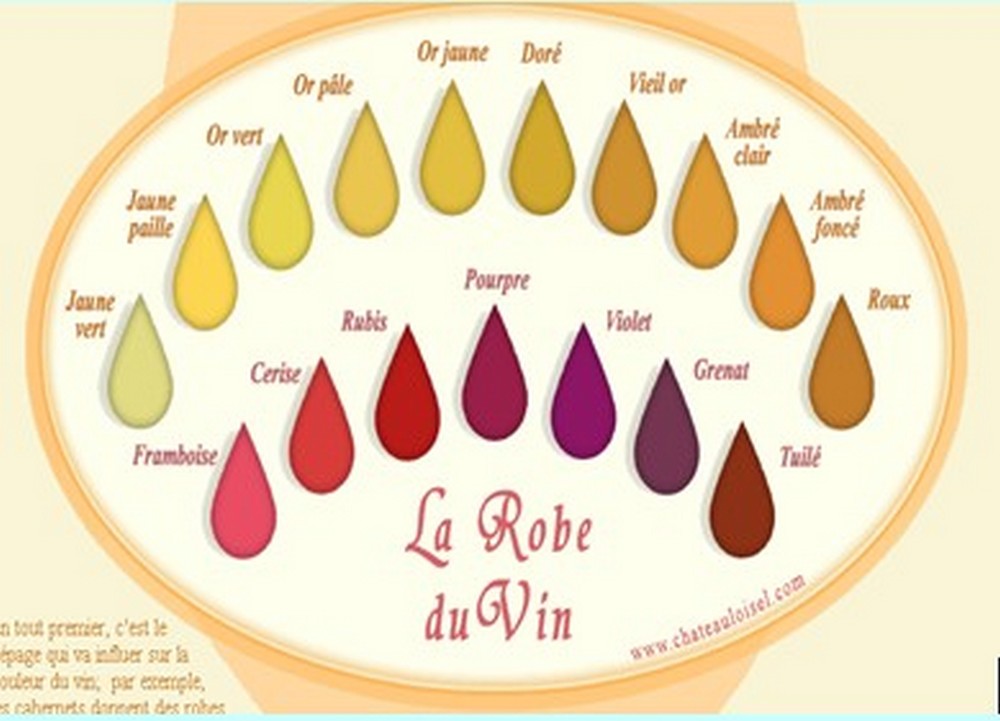

2.1 LES SENSATIONS VISUELLES

Couleur

• La couleur se révèle près d’une source lumineuse sur fond blanc. Elle se définit par :

• sa nuance : utiliser un nuancier de couleurs (jaune pale, jaune doré, etc.),

• son intensité : pâle, moyenne, soutenue, foncée, profonde, intense, etc.

• Interprétation : exemple d'un vin blanc jaune pâle : raisin blanc (pas de cépages blanc de noir ni teinturier),

jeune ? excès de SO2 ? rendement hl/ha trop élevé ? vin filtré ? pas d’élevage en barrique ? effet terroir ?

• Éclat

• L’éclat (ou brillance) est révélateur d’une certaine « vivacité » du vin due à l’acidité présente dans le vin.

• Vocabulaire utilisé pour décrire l’éclat d’un vin : cristallin, brillant, éclatant, mat, terne, éteint, etc.

• Interprétation : un éclat très brillant (surtout dans un vin blanc) est souvent le signe d’une acidité soutenue.

• Limpidité (ou transparence)

• C'est l'absence de trouble, observée en retournant vivement une bouteille devant une lampe afin d’observer

la chute éventuelle d’un sédiment.

• Vocabulaire de la limpidité : brillant, cristallin, limpide, clair, mat, etc.

• Vocabulaire de la turbidité : bourbeux, cassé, chargé, troublé, voilé, etc.

• Interprétation : vin filtré ? coup de froid (dépôt de cristaux blancs de tartre) ?

année chaude et ensoleillée (pot de substances colorantes sous forme de pâte lourde) ?

• Fluidité (ou viscosité)

• C'est l'aspect fluide et mobile que le vin présente lorsque l’on fait tourner le verre.

• Observer les deux points suivants :

• le disque : incliner le verre et observer la surface du vin en bordure du verre.

Déterminer l’épaisseur du disque ;

• le bourrelet formé sur la paroi du verre après agitation. Les gouttes qui se détachent de ce bourrelet

pour descendre plus ou moins rapidement rejoindre le liquide sont appelées les « larmes » ou « jambes ».

• Interprétation : disque et jambe reflètent la teneur en glycérol (gras), alcool (éthanol) et sucres.

Plus les larmes sont abondantes plus la teneur en glycérol / éthanol est importante. Plus les larmes sont lentes

à s’écouler, plus la teneur en sucre résiduel est importante.

2.2 LES DIFFERENTES ROBES

2.3 LES SENSATIONS OLFACTIVES

On distingue :

• les arômes primaires : ce sont des arômes variétaux qui proviennent du raisin (cépage).

Ces arômes s’observent immédiatement sans agitation circulaire du verre (premier nez).

Ils correspondent aux substances les plus volatiles. Ils sont influencés par le climat, le terroir, le millésime.

• On peut constater que de nombreux raisins issus de divers cépages sont très peu aromatiques sous leur forme

de fruits. En mangeant ces raisins on perçoit l'eau, le sucre et l'acidité, mais peu d'arômes.

C'est leur neutralité qui fait leur charme! D'autres raisins ont en revanche des arômes particuliers.

Ces cépages sont dits « aromatiques ». Le plus représentatif des cépages à caractère primaire est le muscat.

Les arômes perçus dans le vin sont ceux du raisin. Parmi d'autres cépages aromatiques on peut citer le gewurztraminer,

le riesling... Ils ont pour point commun une certaine richesse en terpènes (classe d'hydrocarbures).

Exemples de terpènes: oxydes de linalol, terpinéol, géraniol, linéol, nérol...

• les arômes secondaires : ils proviennent de la fermentation alcoolique (caractère vineux).

Ces arômes s’observent pendant 10-20 minutes après agitation circulaire du verre (deuxième nez).

Ils dépendent de la richesse en sucre des raisins (degré de maturité). Au cours de la fermentation,

il y a modification qualitative et quantitative des arômes.

• Interprétation : plus la quantité de sucre mise en jeu est importante, plus l’activité levurienne est importante

et plus l'arôme secondaire est intense. C’est pourquoi par exemple les vins liquoreux ont une intensité

aromatique primaire plus importante.

• les arômes tertiaires (ou bouquet) : ils proviennent de l’évolution (oxydation / réduction) et du terroir.

Ces arômes s’observent après 30 minutes, également dans le verre vide. Ils sont les plus complexes.

2.4 LES SENSATIONS GUSTATIVES

Analyser un vin en bouche, c’est déterminer son attaque, son équilibre, son évolution et sa longueur.

• Attaque

L’attaque est la première sensation après que l’on a ingéré le vin. Elle est toujours moelleuse. Le

moelleux est apporté par les alcools (éthanol, glycérol) que contiennent tous les vins et les sucres

résiduels (glucose et fructose) dans le cas des vins dits moelleux. On peut juger qu’une attaque

moelleuse est courte, moyenne ou longue. Elle sera longue si le moelleux est important et/ou si les

saveurs acides ou amères ou l’astringence ne prennent le dessus que progressivement. L’évaluation

de la longueur de l’attaque moelleuse est donc relative.

• Équilibre

Il s’agit de déterminer l’équilibre entre le moelleux (ou sucré), l’acide et l’alcool pour les vins blancs

ou le moelleux, l’acide, l’alcool et les tanins pour les vins rouges. De leur équilibre dépend

l’harmonie de la constitution du vin.

• Évolution

Au cours de la dégustation d’un vin, on ressent des goûts successifs. Souvent les dernières

impressions (finale amère) peuvent être bien différentes des premières (attaque moelleuse).

L’analyse de l’évolution du vin en bouche (attaque -> évolution -> fin de bouche) reflète les qualités

gustatives d’un vin.

• Longueur

La « longueur », ou persistance aromatique intense (PAI), c’est le temps en secondes (ou caudalies)

pendant lequel l'arôme persiste en bouche après qu'on a avalé ou recraché le vin. Lorsque la

persistance de l'arôme (due aux constituants les moins volatils, c'est-à-dire les plus tenaces) n'est plus

perceptible en bouche (en deçà de notre seuil de perception), il y a une reprise de la salivation.

Interprétation : plus un vin sera long, plus il sera intéressant de l'associer à un mets adapté. En effet,

il y aura un espace plus important pour la superposition des saveurs vin / mets.

Ne pas confondre la longueur en bouche (persistance d'un goût semblable à la dégustation) avec un

arrière-goût (goût différent de la dégustation).

Les autres sensations gustatives

Les tanins.

Ce sont les éléments solides du vin (rouge uniquement). Ils vont constituer le

« corps » du vin, sa structure, sa charpente. Un vin qui n’a pas de consistance est dit creux. Les

tanins en bouche donnent du relief, une sensation tactile sur la langue. Interprétation : une

température plus basse exacerbe la dureté des tanins et leur côté astringent.

• L’astringence.

L'astringence provoque l'assèchement de la bouche et des gencives ainsi qu’une

impression de rugosité (langue râpeuse). Exemple : gratter l’intérieur de la peau de banane.

Interprétation : des tanins pas encore fondus (intégrés dans le corps du vin) d’un vin rouge

dans sa jeunesse ? Amertume liée à un manque de maturité des raisins au moment des

vendanges et / ou présence de rafles ?

• L’umami. C’est l’indicateur des saveurs et de la sapidité. Considéré comme la cinquième

saveur. C'est la saveur caractéristique du glutamate.

• Le gras. C’est le caractère onctueux d’un vin. Penser par exemple à la sensation que procure

en bouche un filet d’huile d’olive. Le gras peut permettre d’assouplir des tanins un peu trop

rêches d’un vin rouge en les enveloppant. Interprétation : pour un vin blanc, un côté gras peut

révéler une fermentation malolactique (transformation de l’acide malique en acide lactique).

• Le pétillant.

Le « pétillant » est dû à la présence de bulles de CO2 dégagé par la fermentation

alcoolique. Il peut être recherché dans des vins tranquilles pour donner un peu de fraîcheur

dans des millésimes très chauds comme 2003. Dans un vin pétillant (crémant, champagne), on

recherche la finesse et la persistance des bulles.

• Sensations pseudo-thermiques. Bien que deux vins soient servis à la même température, on

peut ressentir en bouche des sensation thermiques différentes. Une sensation de chaleur est

souvent associée à une présence plus marquée d’alcool (éthanol) alors qu’une sensation de

fraîcheur peut être due à des éléments mentholés ou eucalyptés, acides ou au pétillant (CO2).

Les quatre saveurs élémentaires

• Le sucré :

se perçoit sur le bout de la langue ;

se perçoit immédiatement ;

la sensation atteint son maximum après deux secondes et disparaît après dix secondes.

Interprétation : La sensation sucrée est amplifiée par l’alcool. Par conséquent, un vin au titre

alcoolique plus élevé nous paraîtra plus sucré.

Le sucré donne à la fois des éléments de souplesse, de gras et moelleux. C’est la saveur la plus

primitive (appréciée dès les premiers jours de la vie d’un nourrisson). La perception des sucres

diminue dans le temps. On dit d’un vin jeune « qu’il n’a pas encore mangé ses sucres ».

• L’acide :

se perçoit sur les côtés et au dessous de la langue ;

se perçoit rapidement ;persiste comme la saveur salée ;

résulte des différents acides du vin (malique, tartrique, citrique) ;

perception différente selon la production salivaire variable (1 à 15) d'un individu à

l'autre [1] ;s'exprime aussi en pH (potentiel hydrogène).

Interprétation : l’acidité donne de la fraîcheur en bouche.

• Le salé :

se perçoit sur les bords en avant de la langue ;

se perçoit rapidement ;persiste davantage que le sucré ;

saveur salée communiquée par les sels minéraux. Saveur souvent masquée par les autres

saveurs.

Interprétation : la saveur salée donne de la fraîcheur et relève la sapidité.

• L’amer :

se perçoit sur la partie postérieure de la langue ;

lent à se développer ;

augmente et demeure longtemps.

Interprétation : l'amertume s’associe souvent à une sensation d’astringence (assèchement) liée aux

tanins.

2.5 ETIQUETTE de VIN

• L’union européenne a arrêté deux listes de mentions très précises concernant les étiquettes de vins

d’appellations d’origines :

Les mention obligatoires et Les mention facultatives

Il est indispensable pour l’ensemble des professionnels de filière viti-vinicole de savoir lire une étiquette de vin.

Cette dernière représentant l’identité du vin sa provenance.

• Mentions obligatoires

Nom de l’AOC

Indication de la teneur en alcool

Message sanitaire pour les femmes enceinte

Mention « ce vin contient des sulfites »

Nom, raison sociale de l’embouteiller + commune et état membre

Numéro d’identification du lot

Pays d’origine

Contenance de la bouteille

• Les mentions facultatives

Elles sont nombreuses et ne peuvent être utilisées que sous certaines conditions.

Couleur du vin

Type de produit

Mode d’élaboration

Millésime

Cépage

Mentions traditionnelles

Nom d’une unité géographique plus petite que l’appellation

Nom d’une unité géographique plus grande que l’appellation

Marque commerciale

Nom de l’exploitation viticole

Lieu de mise en bouteille

Distinctions / Médailles aux concours

Numéro officiel de contrôle

Conseil aux consommateurs

Numéro de bouteille

• Mentions obligatoires sur une étiquette de vin

Toute bouteille de vin vendue dans le commerce doit avoir une étiquette.

Cette étiquette comporte des mentions obligatoires et des informations sur le contenu.

De nombreuses bouteilles ont deux étiquettes, une étiquette attractive placée sur le devant qui mentionne

le nom du vin et une étiquette à l’arrière qui donne les informations complémentaires.

Les mentions portées sur les étiquettes de vins de table Européens sont variables selon les pays.

Il existe pour chaque pays deux mentions officielles correspondant aux deux niveaux de qualité,

seule la qualité supérieure fait suivre la mention de l’indication géographique.

• FRANCE :

1) Vin de pays (région) – 2) Vin de table

ITALIE : 1) Indicazine Geografica Tipica (IGT) suivi du nom de région ou Vinho da tavola suivi du nom de région

– 2) Vino da tavola

PORTUGAL : 1) Vinho regional (nom de région) – 2) Vinho de mesa

ESPAGNE : 1) Vino de la tierra (nom de région) – 2) Vino de mesa

ALLEMAGNE : 1) Landwein (nom de région) – 2) Deutscher Tafelwein

• HIERARCHIE DES VINS DE LA CEE

La Communauté Européenne distingue deux catégories de classification auxquelles les vins européens doivent

correspondre :

• VINS DE QUALITE : les vins d’appellation d’origine contrôlée par le pays de production

(zone géographique, méthode de viticulture, vinification). Cette catégorie correspond au sigle VQPRD

(vin de qualité produit dans une région déterminée). Les vins de type DOC, AOC, DO, QbA font également

partie de cette catégorie.

• VINS DE TABLE : ce sont tous les autres vins produits dans la CEE qui entrent dans cette catégorie inférieure.

On trouve dans cette catégorie, les vins de table mentionnant un lieu géographique précis, ce qui leurs permet

d’avoir un millésime ou un nom de cépage. Les autres vins de table n’indiquant que le pays d’origine ne peuvent

prétendre à un millésime ou à un nom de cépage.

• MILLESIME:Le millésime indique l’année des vendanges, les vins de table simples ne peuvent pas porter cette mention.

L’indication du millésime est facultative, mais est fréquemment employée car appréciée des consommateurs.

• MISE EN BOUTEILLES A LA PROPRIETE

La mention mise en bouteilles à la propriété, au domaine ou au château sur l’étiquette indique que la Société qui

a mis le vin en bouteilles, a aussi cultivé la vigne et assuré la fabrication du vin, ce qui permet un contrôle tout

au long des différentes étapes de l’élevage du vin.

• NOMS DE VIGNOBLES

Les vins de moyenne et haute gamme indiquent fréquemment le nom d’un vignoble particulier d’où proviennent les raisins.

2.6 IDEES RECUES SUR LE VIN

Vin et Alzheimer

• Dans une étude française menée par le professeur Jean-François Dartigues (Unité INSERM U330),

il est apparu que ceux qui buvaient un quart ou un demi-litre de vin par jour avaient des facultés intellectuelles

supérieures à ceux qui ne boivent ou qui boivent de trop! L'étude avaient pour but de suivre médicalement pendant

plusieurs années 4 000 personnes de plus de 65 ans habitant en Dordogne

On a observé une diminution de fréquence des démences séniles des quatre cinquièmes et une diminution des trois

quarts de la maladie d'Alzheimer par rapport aux non-buveurs.

"Il serait tout de même prématuré de recommander une consommation modérée de vin, et notamment aux personnes

qui ne boivent pas" reconnaît le professeur Orgo.

Vin et Infarctus

• L'infarctus du myocarde se produit quand le muscle cardiaque est privé de sang riche en oxygène.

Les artères coronaires, fournissant le sang, sont obstruées ou bouchées.

Le cholestérol apparaît comme le principal responsable

En 1786, le médecin anglais Herbeden notait déjà que le vin soulageait les douleurs de ses patients atteints

d'angine de poitrine.

En 1970, des recherches sont entreprises par le docteur Arthur Klatsky, cardiologue du "Kaiser Permanente",

centre hospitalier d'Okland (Californie). Celui-ci entreprend une étude sur plus de 100 000 personnes.

Les résultats publiés à partir de 1974 indiquent que les consommateurs modérés (1 à 3 verres de vin par jour)

ont un risque moindre de décès par maladie coronariennes (notamment l'infarctus du myocarde):

6,2 pour 1000 contre 8,2 pour 1000 pour les personnes ne buvant pas de vin, mais 11 pour 1000 pour les personnes

buvant plus de 6 verres par jour.

Le docteur Rimm de l'école de Santé Publique d'Harvard à Cambridge dans le Massachusetts a calculé que le risque

de maladie cardiaque tombe de 25 à 45% pour des personnes buvant 1 à 2 verres de vin par jour.

D'après une étude du Docteur Saint-Léger, parue dans la fameuse revue médicale anglaise The Lancet en 1979,

la France et l'Italie, en tête des consommateurs de vin (62 litres de vin par an et par habitant),

enregistrent des mortalités par infarctus du myocarde 3 à 5 fois inférieures à celles de l'Ecosse, de l'Irlande

et des Etats-Unis.

Une autre étude parue dans The Lancet un an plus tard, par le Docteur Werth, montre qu'entre 1969 et 1978,

la consommation de vin aux Etats-Unis s'est accrue de 52% et corrélativement la mortalité par infarctus du myocarde

a diminué de 22%.

Selon les résultats du Docteur Dean, à consommation égale, le risque de mort par infarctus est de 1,03

pour les buveurs de bière, 1,00 pour les spiritueux et seulement 0,47 pour le vin.

Vin et Cancer

• Le vin peut il aider à guérir du cancer ?

Des souris de laboratoire génétiquement prédisposées à développer des tumeurs ont reçu une

alimentation à base d'extraits solides de vin rouge.

Résultat :

les souris ne deviennent cancéreuses que beaucoup plus tard et voient leur longévité augmenter de 40 %

par rapport à leurs camarades nourris normalement.

Cette surprenante étude a été réalisée par une équipe de l'Université de Californie à Davis.

Les chercheurs attribuent ce résultat à la présence dans le vin rouge de polyphénols aux propriétés antioxydantes,

en particulier la catéchine. Ces mêmes protections se retrouvent dans le thé et dans de nombreux fruits et légumes.

Dans un article récent du New York Times, on apprend que le resveratol, présent dans la peau du raisin,

inhiberait l'action d'agents qui favorisent la cancérisation. C'est le cas des cellules leucémiques.

Mais il convient de rester encore prudent dans ce domaine.

Toutes ces informations provienne de L’Université Populaire Transfrontalière de Forbach/Völklingen (UPT)

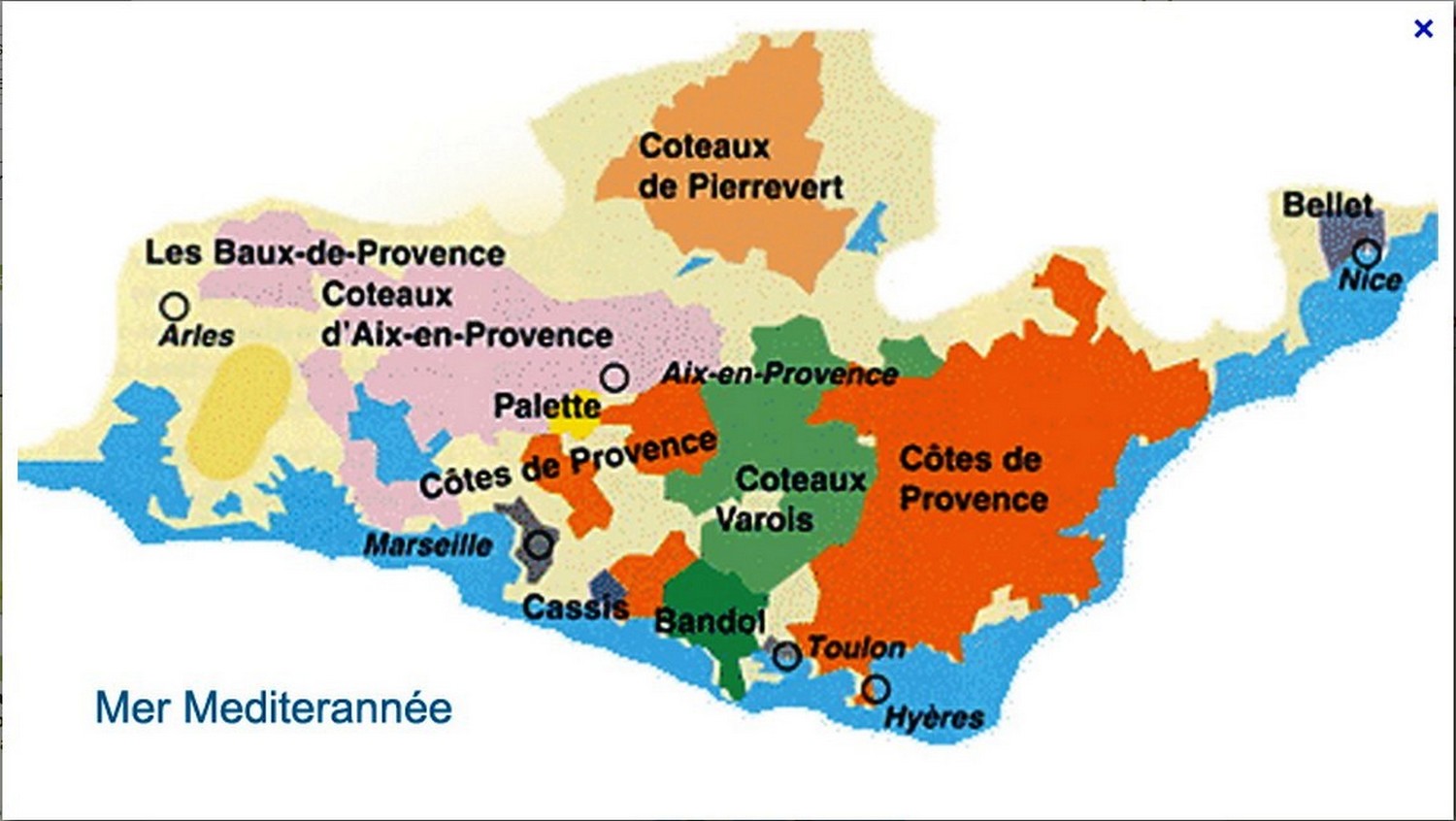

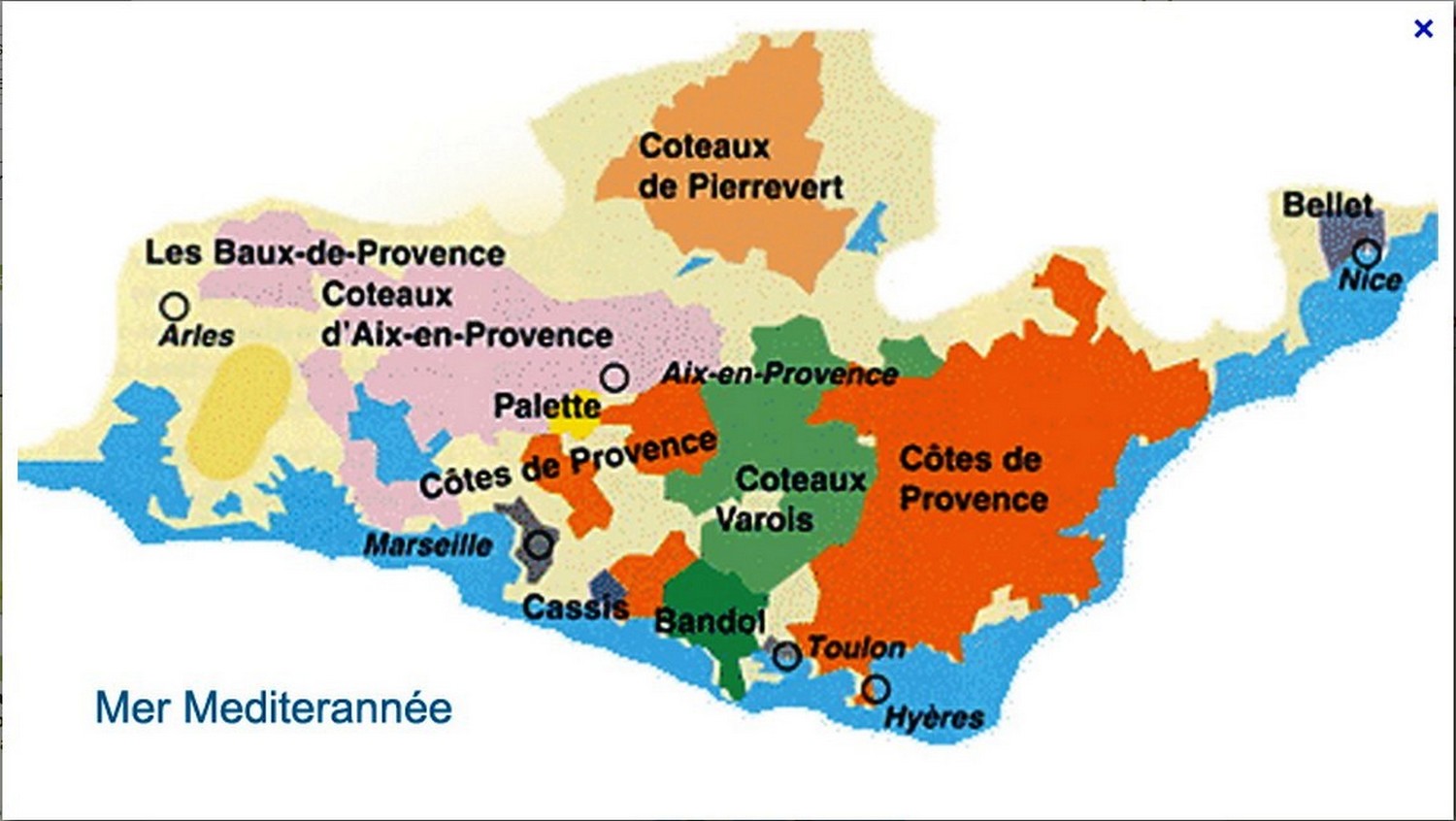

2.7 VINS de PROVENCE

Les appellations régionales

• AOC Côtes de Provence

• AOC Coteaux d'Aix-en-Provence

• AOC Coteaux varois en Provence

Les appellations locales

• AOC Bandol

• AOC Bellet

• AOC Cassis

• AOC Palette

• AOC Les Baux de Provence

2.7.1 Liens des adresses des vins :

Avec la souris vous accéderez DIRECTEMENT à Internet ...

- VINS de PROVENCE:

- Wikipédia VIGNOBLES:

- Maison des Vins Côte de Provence:

Les terroirs viticoles du Var, au cœur de la Provence, sont ceux du plus ancien vignoble de France.

Ce furent les Phéniciens qui y introduisirent quelques 600 ans avant J.C les premiers ceps de vigne.

Par la suite, les Romains dans cette "Provincia romana", contribuèrent à l'épanouissement du vignoble.

Les premiers vins produits furent des rosés.

La tradition vigneronne y est donc fort ancienne, et le Var est aujourd'hui la première région productrice

de vin rosé dans le monde, et ses vignerons en pointe dans les techniques de vinification sur ce produit.

Ceci est le résultat autant de l'Histoire que des importants efforts de recherche menés ces dernières années

dans un objectif primordial de qualité.

La Provence n'est pas uniquement productrice de vin rosé.

Les vins rouges et blancs y ont aussi leurs lettres de noblesse.

Trois Appellations d'Origine Contrôlée coexistent dans le Var :

Bandol, Côtes de Provence et Coteaux Varois.

Le département compte également cinq vins de pays.

2.7.2 CEPAGES VINS PROVENCE

En Provence, à la variété du relief et du climat correspond une large palette de cépages.

Plus d’une douzaine entrent régulièrement dans l’élaboration des vins d’appellations d’origine de la Provence.

Certains d’entre eux constituent une base que l’on retrouve dans la majorité des vignobles de la région, alors que d’autres sont plus spécifiques à certaines appellations.

Les cépages « rouges et rosés »

LA SYRAH:

Ses petites baies noires aux reflets bleutés donnent des vins solides et colorés,

rudes les premières années car riches en tanins, mais particulièrement aptes à un vieillissement prolongé.

Avec les années, son évolution apporte au vin des notes caractéristiques de vanille, de havane et de fruits rouges

confits.

LE GRENACHE:

Ce cépage originaire d’Espagne, très employé dans les Coteaux d’Aix-en-Provence, donne aux vins jeunes

des arômes élégants de petits fruits rouges, puis, avec l’âge, il évolue vers des notes plus épicées et animales.

Il apporte alors au vin du gras, de l’ampleur et de la puissance.

LE CINSAULT:

Goûteux et d’un bel aspect, ce cépage d’origine provençale a longtemps été utilisé comme raisin de table.

Largement utilisé en Provence pour l’élaboration des vins rosés, il apporte au vin fraîcheur, finesse et fruité,

nuançant la puissance d’autres cépages.

LE TIBOUREN:

Cet authentique provençal, délicat et élégant, offre aux rosés la finesse de ses arômes et la richesse

de son bouquet. Il est le partenaire privilégié des autres cépages provençaux.

LE MOURVEDRE:

Ses petits grains serrés préfèrent les terroirs chauds et calcaires.

Ce cépage à maturation lente - qui aime regarder la mer pour mûrir convenablement

- donne des vins charpentés aux tanins fins et bien affirmés exprimant dans leur jeunesse des arômes

de violette et de mûre. Son velouté et sa souplesse, accompagnés de notes caractéristiques d’épices,

de poivre et de cannelle, se révèlent après plusieurs années de vieillissement en cave.

LE CARIGNAN:

Adapté aux sols pauvres, ce cépage fort répandu en Provence par le passé tend à se faire plus discret.

Cultivé en coteaux avec de faibles rendements, il donne des vins charpentés, généreux et colorés qui

constituent une excellente base d’assemblage.

LE CABERNET SAUVIGNON:

Peu répandu en Provence, il apporte au vin une charpente tannique, puissante et douce à la fois,

qui facilite le vieillissement : son nez caractéristique de poivron vert et de cassis le distingue des autres

cépages.

Les cépages « blancs »:

LE ROLLE (ou VERMENTINO, variété très proche):

Cépage d’origine ligure, cultivé depuis toujours en Provence, il est à la fois robuste et d’une très grande

qualité gustative. Il donne des vins aux parfums d’agrumes et de poire, gras et équilibrés,

d’une grande finesse de corps et d’arômes.

L’UGNI BLANC:

Ce cépage d’origine toscane, aux baies rondes et juteuses, permet d’obtenir un vin clair et fruité,

d’une grande finesse.

LA CLAIRETTE :

Ce très ancien cépage de Provence produit peu mais ses grains oblongs offrent des vins aromatiques et bouquetés

aux notes de fruits à chair blanche.

LE SEMILLON:

C’est un cépage vigoureux, productif, mais craignant la pourriture. Utilisé en faible proportion,

il apporte au vin de la puissance aromatique, du gras, de la rondeur et une belle élégance avec des nuances

de fleurs blanches et de miel.

LE BOURBOULENC BLANC ou DOILLON:

Ce cépage tardif, très rustique et robuste, reste discret en Provence.

Il apporte aux vins une touche de finesse et de rondeur.

L’histoire des Crus Classés des Côtes de Provence débute lorsque certains "Propriétaires Vignerons du Var"

ont décidés de se fédérer pour promouvoir leurs vignobles et leurs vins.

Une commission d’experts a sélectionné 23 domaines (sur les 300 existant à l´époque),

en s’appuyant sur une étude rigoureuse de leur terroir, de leur savoir-faire et de leur réputation.

18 domaines existent encore après la disparition du Clos de la Bastide verte (La Garde), d

u Domaine de la Grande Loube (Hyères), du Clos du Relais, (Lorgues), du Coteau du Ferrage, (Pierrefeu)

et du Domaine de Moulières, (La Valette).

Les propriétaires des domaines et châteaux de Provence ont obtenu le titre exceptionnel de "Cru Classé" e 1955

(Arrêté pris par le Ministère de l’Agriculture le 20 juillet 1955 - J.O. du 30 juillet 1955).

Les Côtes de Provence n´étaient toujours que des VDQS et ils ne deviendront AOC qu´en 1977.

• Château de Brégançon, Bormes

• Clos Cibonne

le Pradet:

• Château du Galoupet, la Londe

• Domaine de Mauvanne, les Salins d’Hyères

• Château Minuty

, Gassin:

• Clos Mireille

, la Londe:

• Domaine de Rimauresq

, Pignans:

• Château de Saint-Martin

, Taradeau:

• Château Sainte Roseline

, les Arcs:

• Château de Selle, Taradeau

• Domaine de la Source Sainte Marguerite, la Londe

• Castel Roubine, Lorgues

• Domaine de l’Aumérade, Hyères

• Domaine de la Clapière, Hyères

• Domaine de la Croix, la Croix-Valmer

• Domaine de Saint Maur, Cogolin

• Domaine du Noyer, Bormes

• Domaine du Jas d’Esclans, la Motte

Le classement n'ayant pas été revu depuis 1955, il est fort probable qu'un nouveau classement engendrerait

des modifications dans la liste des crus classés de provence.

Les 23 crus classés feraient-ils toujours partie de la liste ?

Quels sont les domaines viticoles de nos jours qui mériteraient de figurer dans cette liste des crus classés

de Côtes de Provence ?

Et maintenant ASSEZ PARLER des VINS

Je vais aller "BOIRE" (avec modération...) un Verre

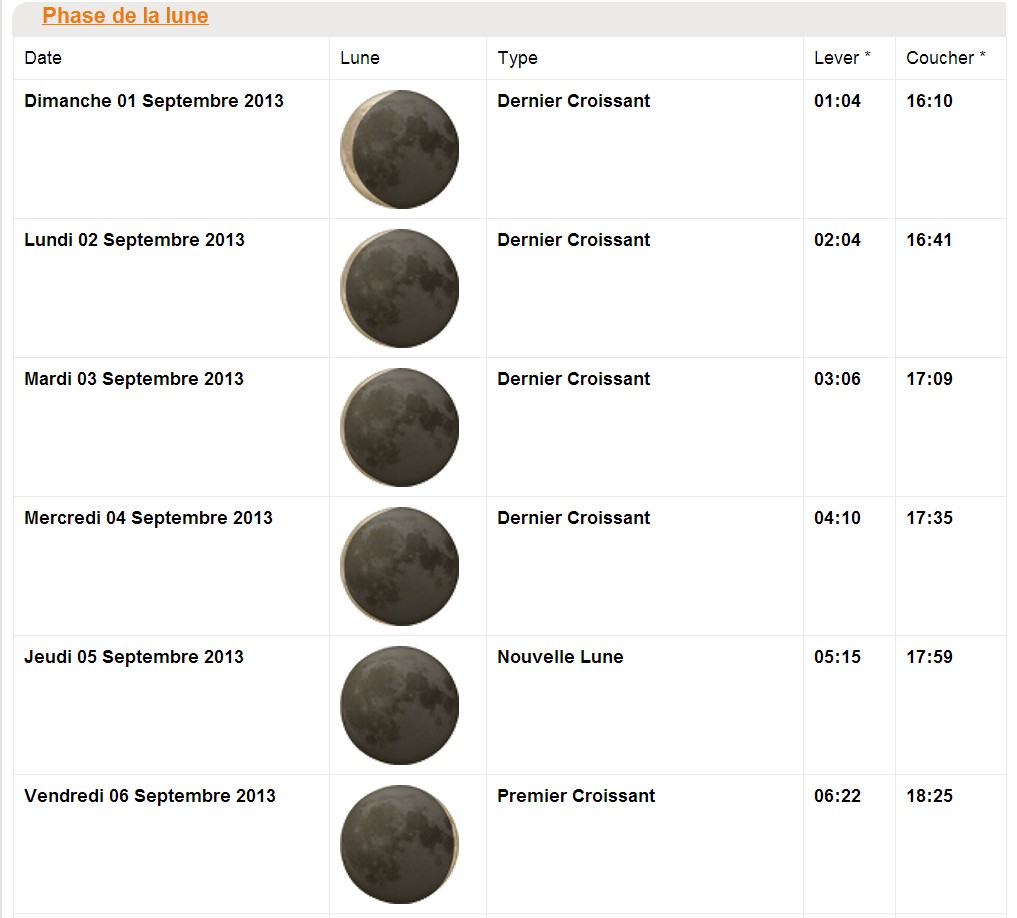

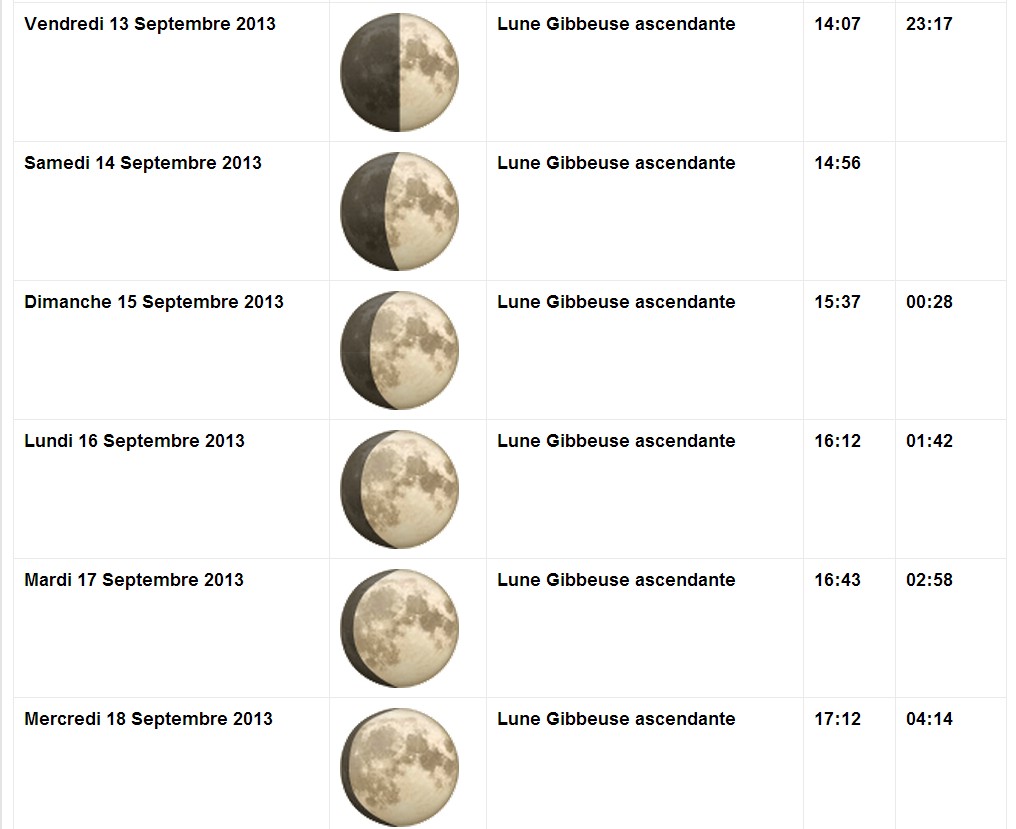

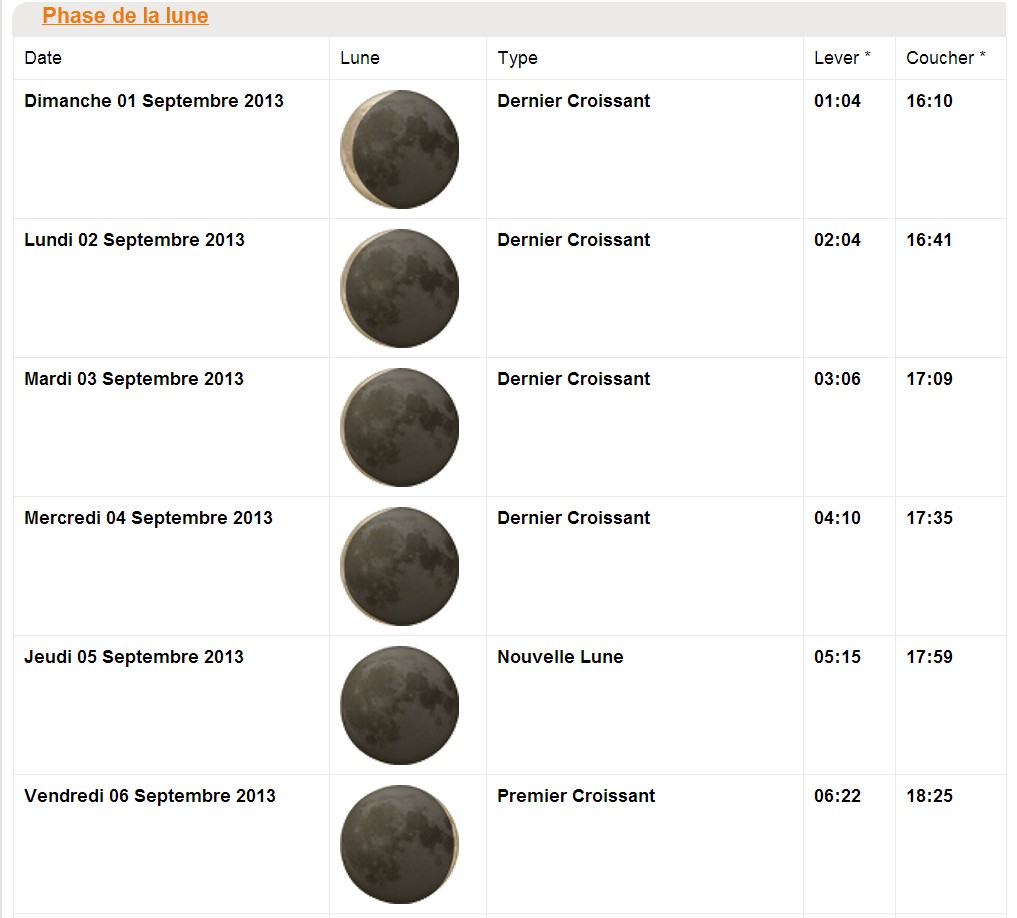

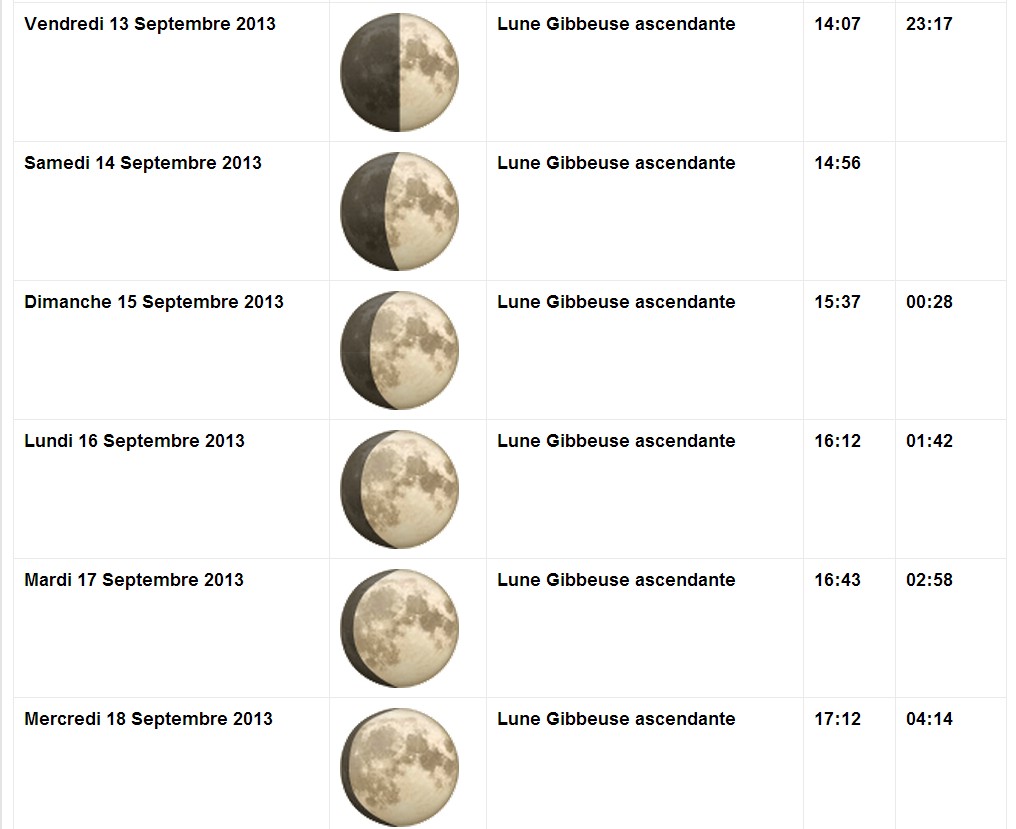

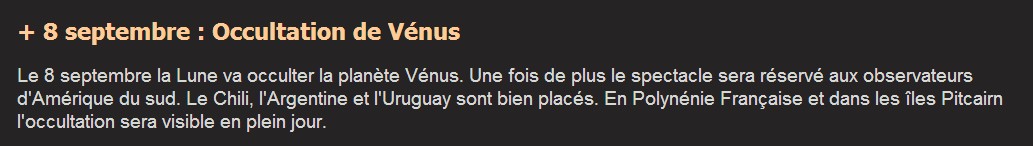

3 LA LUNE en SEPTEMBRE 2013

4 TRAVAUX dans le JARDIN en SEPTEMBRE

Pour avoir accés Internet

sur les TRAVAUX JARDIN du MOIS de SEPTEMBRE

Cliquez sur la "SOURIS"

Pour avoir accés Internet

sur les TRAVAUX JARDIN en phase avec la lune du MOIS de SEPTEMBRE

Cliquez sur la "SOURIS"

5 ACCES DIRECT INTERNET SUR PHYSIQUE DE LA LUNE

Pour avoir accés Internet sur des aspects Physique de la LUNE

Cliquez sur les "SOURIS":

- Le TROU NOIR:

- CORDES:

- AURORES BOREALES:

-Phénomènes des Cropcircles:

*1<

*2

*3

- LUNE:

- TERRE: